دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي

يمنات

فهد الهريش

لم يعد الخلاف السياسي في اليمن مجرد تباين في الرؤى، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام السياسي على استيعاب النقد الداخلي. فالمعضلة اليوم ليست اختلاف وجهات النظر بقدر ما تكمن في الطريقة التي تُدار بها هذه الاختلافات: هل تُستوعب بوصفها ضرورة إصلاحية، أم يُنظر إليها باعتبارها خروجًا عن الصف؟

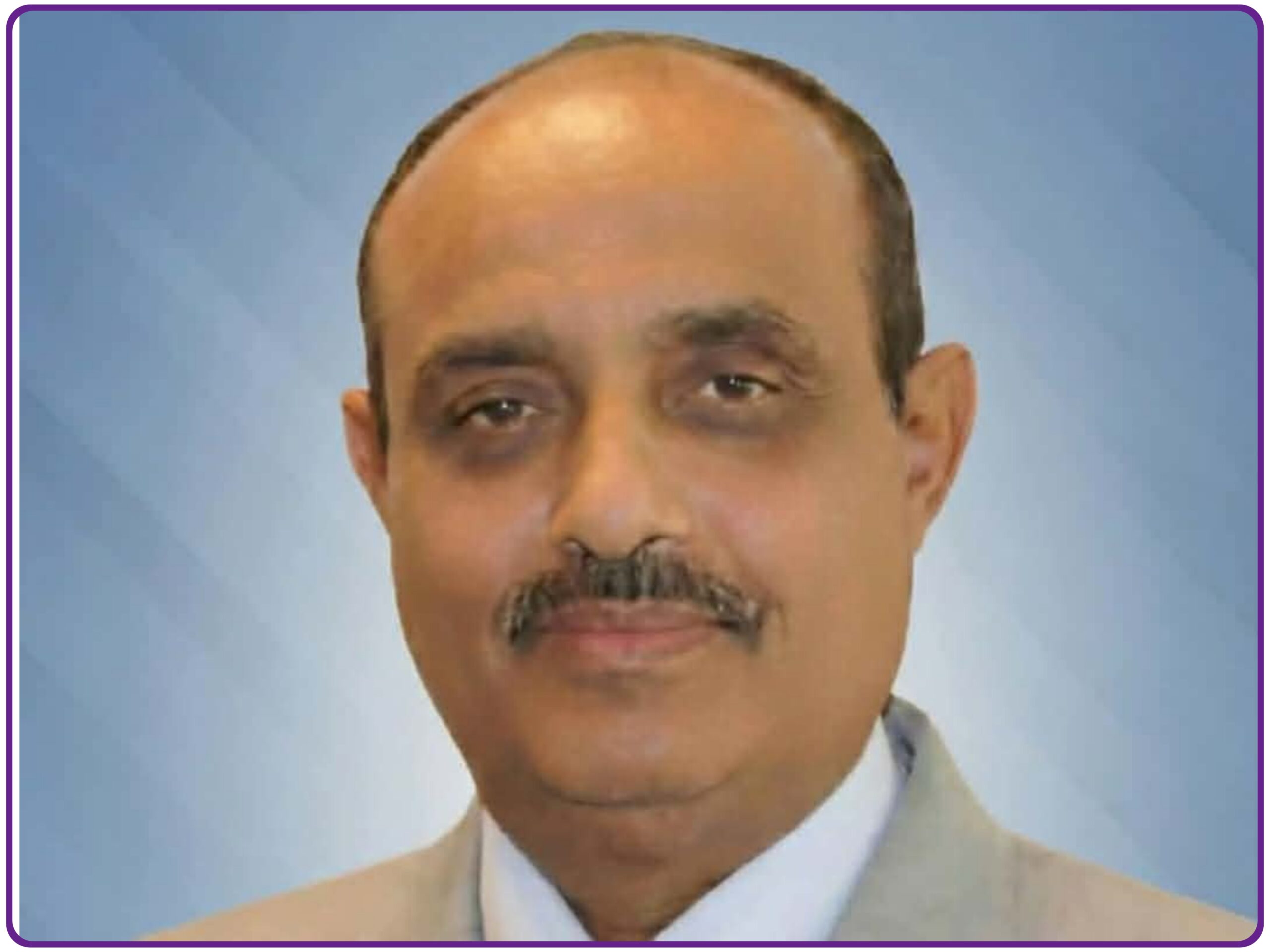

في هذا السياق، برز موقف الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى، ليس كحادثة شخصية معزولة، بل كعلامة على مأزق أعمق يتعلق بطبيعة إدارة المرحلة. الرجل لم يطرح مشروعًا انقلابيًا، ولم يعلن تموضعًا خارج الإطار القائم، بل دعا منذ أكثر من أربعة أعوام إلى مصالحة وطنية شاملة، تنطلق من أولوية الحفاظ على وحدة اليمن جغرافيًا واجتماعيًا، قبل الانخراط في حسابات السلطة وتوازناتها.

السامعي كان واضحًا: استمرار الانقسام ليس مجرد أزمة سياسية يمكن إدارتها، بل مسار استنزافي يهدد الدولة والمجتمع معًا. وأي مشروع وطني جاد لا يمكن أن يتجاهل حقيقة التمزق الداخلي أو يكتفي بإدارته بدلًا من معالجته

ولفهم سياق موقفه، لا بد من استعراض مسيرته السياسية الطويلة. فالفريق السامعي ليس طارئًا على المشهد السياسي، بل أحد الأسماء التي عايشت تحولات اليمن الحديثة بكل تعقيداتها. منذ بداياته في العمل الوطني، ارتبط حضوره بخطاب إصلاحي ناقد، لا يهادن في قضايا السيادة، العدالة الاجتماعية، ووحدة الدولة.

في عهد النظام السابق، لم يسلم من التهميش والاصطدام بسبب مواقفه المنتقدة لطبيعة إدارة الدولة واختلالات الحكم. ومع دخوله في إطار الشراكة ضمن السلطة القائمة، لم يتحول إلى صوت مبرر أو مدافع عن كل السياسات، بل حافظ على خط نقدي داخلي يدعو إلى تصحيح المسار وتوسيع قاعدة التوافق الوطني. ثبات هذا الخط عبر أنظمة مختلفة يمنح مواقفه بعدًا يتجاوز الظرف السياسي الراهن.

الدعوة إلى المصالحة في بيئة مشحونة بالاستقطاب بدت إزعاجًا لمن اعتادوا على إدارة الصراع لا إنهائه. فالتوافق الحقيقي يعيد توزيع النفوذ ويفتح الباب أمام مراجعات لا يرغب بها كثيرون. هنا بدأ التوتر بين من يرى في المصالحة مدخلًا لإنقاذ الدولة، ومن يخشى أن تكون مدخلاً لإعادة ترتيب موازين القوة.

في أغسطس 2025م، جاء تصريح السامعي الإعلامي ليحوّل الخلاف من مستوى النقاش الضمني إلى العلن. لم يتضمن حديثه قطيعة سياسية، لكنه حمل نقدًا صريحًا لمسار يراه بحاجة إلى تصحيح. ومنذ تلك اللحظة، لم يُناقش مضمون ما قاله بقدر ما تم التركيز على شخصه ودوافعه، وكأن المشكلة في من يتحدث لا فيما يُقال.

وهنا تبرز الإشكالية الأساسية: هل يمكن لأي نظام سياسي أن يحافظ على تماسكه وهو يضيق بالنقد الداخلي؟ وهل يُعقل أن تتحول الدعوة إلى مراجعة المسار إلى تهمة سياسية؟

فالمسؤولية العامة لا تعني الاصطفاف الصامت، كما أن الانضباط لا يعني إلغاء الرأي المختلف. قوة أي كيان سياسي تُقاس بقدرته على استيعاب التباين داخله دون أن يتحول إلى صراع وجودي. القضية ليست شخصًا، بل نموذج إدارة. وليست مسألة موقف فردي، بل طريقة تعامل مع فكرة الإصلاح ذاتها.

الدول لا تضعف بسبب النقد، بل بسبب تجاهله. ولا تنهار لأن أحدًا طالب بالمراجعة، بل لأنها رفضتها. والمرحلة الراهنة لن تُحسم بالشعارات، بل بالقدرة على تحويل الخلاف إلى إصلاح، والاعتراض إلى مراجعة، والموقف المختلف إلى قوة تصويب. أما غير ذلك، فليس إلا إدارة مؤقتة لأزمة مؤجلة، والأزمات المؤجلة لا تموت، بل تعود بثمن أعلى.

والجدل السياسي الذي أثاره، والمغامرة الوطنية التي خاضها، لم يكونا سوى امتدادٍ طبيعي لرحلةٍ طويلة اعتبر فيها الكلمة موقفًا، والموقف معركة، والضمير سلاحًا لا يقل أثرًا عن أي مدفع.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام، يكرر الرجل دعوته إلى مصالحة وطنية شاملة، كمبادرة شخصية لم ينتظر لها غطاءً رسميًا ولا إجماعًا مسبقًا. لكنه، كما يروي، اصطدم بجدارٍ من المصالح الضيقة، وبقوى حاكمة ومستفيدة من واقع سياسي “سائل”، رأت في أي تقارب وطني تهديدًا لمواقعها ونفوذها. وهكذا، بدل أن تُحتضن المبادرة، جرى – بحسب وصفه – تمييعها والضغط عليها، حتى أُفرغت من مضمونها.

في تقديره، كان مشروع المصالحة الوطنية بعد عام 2015م واحدًا من أكثر المشاريع تعثرًا، بل فشلًا، في تاريخ المرحلة. ولم يكن الفشل – كما يقول – مجرد عجزٍ إداري، بل محاولة موازية للتظاهر بمحاربة الفشل دون الاقتراب من جذوره الحقيقية. فالتوافقات ضُيِّقت مساحاتها، والفرص أُهدرت، بينما ظل الوطن يتآكل تحت وطأة الانقسام.

الهاجس الأكبر لديه كان – وما يزال – الحفاظ على الكيان اليمني جغرافيًا، وصون النسيج الاجتماعي، قبل الانخراط في تفاصيل الصراع السياسي. فالدولة يمكن إعادة بنائها، أما تمزق الجغرافيا وتفكك المجتمع فهما جرحان يصعب رتقهما. لذلك رأى أن اللحظة الاستثنائية تتطلب وعيًا وطنيًا واسعًا، يعلو على الحسابات الضيقة، ويُقدِّم اليمن أرضًا وإنسانًا على ما سواهما.

وقد جاءت رسالة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد – في تعقيبٍ على مبادرته – لتؤكد، من وجهة نظره، أن الانتقال إلى وضعٍ طبيعي وسلامٍ منظم لن يتحقق إلا بالتعاطي الجاد مع فرص المصالحة، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن من الخارج.

لكن المنعطف الأبرز كان في الحوار الصحفي الذي أجرته معه قناة “الساحات” في 3 أغسطس 2025م. هناك أعلن موقفًا وصفه بالوطني، فيما رآه خصومه خروجًا عن السياق أو تهربًا من استحقاقات اللحظة. ومنذ تلك اللحظة، كما يقول، لم تعد الطرق سالكة بينه وبين بعض دوائر القرار.

تبع ذلك حملة إعلامية وسياسية اعتبرها الرجل جائرة، وموجهة من جهات رأت في حديثه تجاوزًا غير مقبول. غير أنه، في المقابل، شبَّه ما جرى بحال من يقف على فرع شجرة ويقطع جذعها؛ متناسيًا أن سقوط الجذع يعني انهيار الشجرة بأكملها. فالتشدد في إدارة الخلاف، ورفض أي نقدٍ داخلي، قد يقود – في النهاية – إلى نتائج لا تُحمد عقباها.

ورغم احتدام الخلاف، يصر السامعي على مبدأٍ يراه جامعًا: لا أحد فوق سلطة القانون والدستور والضمير الإنساني. فالمسؤولية، في نظره، ليست امتيازًا بل عبء أخلاقي يفرض النظر إلى معاناة الناس قبل حسابات السياسة، وإلى مصلحة الوطن قبل مصلحة المواقع.

فالرجل لا يقدم نفسه بطلاً، ولا يسعى لتصفية حسابات، بل يضع تجربته أمام الرأي العام بوصفها جزءًا من معركة أوسع حول معنى الدولة، وحدود الاختلاف، وإمكانات الخروج من مأزقٍ طال أمده. وهو إذ يدعو من أساؤوا إليه ومن دافعوا عنه، بل وحتى من اكتفوا بالمراقبة، إلى قراءة ما حدث بعيدًا عن الشخصنة، يؤكد أن القضية لم تكن يومًا مكانته أو موقعه، بل اليمن بكل ما يحمله الاسم من جغرافيا وتاريخ وإنسان.

وفي ظل تقاسم السلطة بين قوتين لا منتصرا فيها تحولت القصة من دفاعٍ عن الذات إلى سؤالٍ مفتوح: هل يمكن لليمنيين أن يلتقوا في منتصف الطريق قبل أن تتسع الهوة أكثر؟ وهل تُمنح المصالحة فرصة حقيقية، أم تبقى شعارًا يُرفع في الخطب ويُجهض في الكواليس؟

بين الكلمة والموقف، وبين السلطة والضمير، تتشكل هذه التجربة. وما بين “لا لسلطان السامعي” و“نعم لليمن” يبقى الرهان الحقيقي على وطنٍ يستحق أن يُنقذ من خلافاته، وأن يُعاد بناؤه على قاعدة العدل والشراكة، لا على منطق الإقصاء وتبادل الاتهامات.

والله من وراء القصد